Pour comprendre les fondements de l’éducation positive, il faut d’abord revenir rapidement sur les lois de l’apprentissage. On parle d’apprentissage quand un individu est capable de faire la relation entre ses actions et la conséquence de ses actions, et de la mémoriser. Concrètement, cela signifie que l’éducation se fait en permanence (même en dehors des séances d’éducation) et qu’il n’y a pas d’âge pour cela. L’apprentissage permet ainsi une adaptation à son environnement physique et social avec une conséquence relativement intéressante : favoriser la survie…

Éducation positive et lois de l’apprentissage

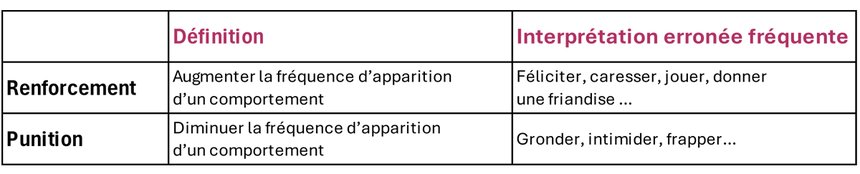

D’un point de vue éthologique, lorsque le comportement effectué a une conséquence agréable, l’animal a tendance à le reproduire, la fréquence d’apparition du comportement va augmenter, c’est ce que l’on appelle le renforcement. Lorsque la conséquence est désagréable, l’animal a tendance à éviter de reproduire ce comportement : sa fréquence d’apparition diminue, on parle de punition ! Les définitions éthologiques de la punition et du comportement sont alors bien différentes de celles que l’on entend au quotidien (tableau 1).

Les apprentissages non associatifs

Parmi eux, on retrouve l’habituation qui fait référence à la disparition progressive et relativement persistante d’une réponse du fait d’une stimulation répétée qui n’est suivie d’aucun type de renforcement. Le fait " d’oublier " la sensation des vêtements sur la peau, ou de ne plus entendre le bruit d’une autoroute à proximité sont des exemples d’habituation assez courants… À l’inverse, on parle de sensibilisation lorsque l’animal réagit de plus en plus à une stimulation donnée. Par exemple, un animal qui réagit de plus en plus au fil de ses visites vétérinaires : il ne s’y habitue pas, il s’y sensibilise. Le seuil ressenti par l’animal pour un stimulus donné détermine s’il va basculer côté sensibilisation ou habituation.

Les apprentissages associatifs

La seconde catégorie de lois de l’apprentissage comprend le conditionnement classique (Pavlovien) et le conditionnement opérant (Skinner).

Le conditionnement classique

Vous avez en tête votre chien qui salive lorsqu’il entend le simple bruit du sac de croquettes ? Il s’agit du conditionnement classique, on associe un stimulus neutre (l’ouverture d’un sachet) à un stimulus non-neutre (repas) de manière passive, inconsciente et involontaire de la part de l’animal. Le stimulus non-neutre peut être agréable ou désagréable.

Le conditionnement opérant

À l’inverse, lors d’un conditionnement opérant (Skinner), l’animal produit un comportement et celui-ci a une conséquence (plaisante, déplaisante ou neutre) qui va modifier la probabilité de reproduire ce comportement dans le futur. L’association est faite de manière active, consciente et volontaire de la part de l’animal : la position assise entraîne une récompense… ou le fait de se brûler sur une flamme nous décourage de recommencer !

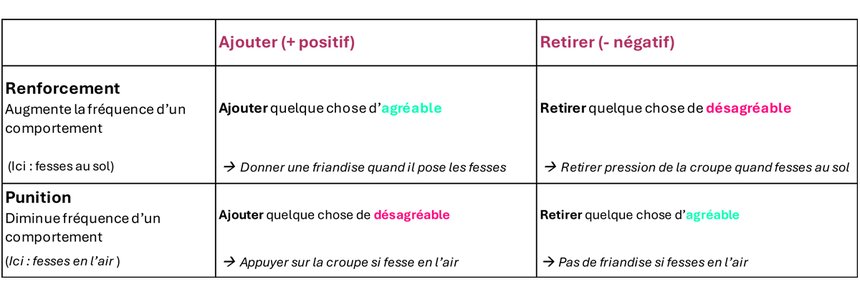

Dans le conditionnement opérant, il y a 4 quadrants différents : les renforcements positifs (R+) et négatifs (R-), et les punitions positives (P+) et négatives (P-) (voir tableau 2). Ici, les termes " positif / négatif " sont à interpréter dans le sens mathématique " ajout / retrait " et non pas dans le sens " bénéfique / néfaste ".

Un renforcement ou une punition s’applique à un comportement précis, elle ne peut pas s’appliquer à une émotion ni à un individu.

Les méthodes " amicales " ou " bienveillantes " apparaissent sur la diagonale verte : les apprentissages se basent sur le renforcement positif et la punition positive qui y est toujours associée. Par exemple, on peut donner une friandise quand le chien s’assoit (R+, on ajoute quelque chose d’agréable) et la retirer s’il est debout (P-, on retire quelque chose d’agréable).

De la même manière, la diagonale rouge sur laquelle apparaissent les méthodes dites " coercitives ", où l’on peut par exemple appliquer une pression désagréable sur la croupe lorsque le chien est debout (P+, on ajoute quelque chose de désagréable) et la retirer lorsque le chien s’assoit (R-, on retire quelque chose de désagréable).

Les deux options peuvent permettre d’obtenir le comportement souhaité et de le faire apprendre, mais ils ont des effets collatéraux très différents, comme nous allons le voir ensuite. L’association R+ et P- (diagonale verte) constitue donc le fondement de l’éducation positive qui fonctionne donc par ajout ou retrait de quelque chose d’agréable et ne fait pas appel à des stimuli désagréables.

Intérêts de l’éducation positive

La science s’est penchée depuis de nombreuses années sur la question de l’efficacité des divers types d’apprentissages. Il en ressort que l’animal apprend plus efficacement et plus rapidement à produire le bon comportement lorsque l’on utilise le renforcement positif plutôt que lorsqu’on utilise le renforcement négatif [1].

En effet, il est globalement plus facile d’apprendre à un animal quel comportement est attendu, plutôt que tous les comportements qui ne doivent pas être produits. Par exemple : punir le chiot lorsqu’il urine dans la maison. Doit-il comprendre qu’il ne faut pas faire à cette heure-ci ? Sur cet endroit-là ? Lorsqu’il est observé ? Il est très difficile de comprendre que la bonne solution consiste à uriner dehors. À l’inverse, si le chiot est récompensé de faire dehors, il comprend vite l’intérêt d’uriner préférentiellement dehors.

De plus, il apparaît que l’utilisation de méthodes coercitives (qui s’appuie donc sur l’ajout ou le retrait de stimuli désagréables) entraîne fréquemment l’apparition de troubles du comportement, tels que l’agressivité envers les congénères, les humains connus et inconnus, l’inattention, l’agitation et dégrade la relation entre le chien et son propriétaire, avec des animaux qui jouent moins ou cherchent moins le contact [2].

Il semble ainsi évident que l’utilisation des méthodes positives est justifiée à la fois d’un point de vue scientifique, d’efficacité, de sécurité et évidemment d’un point de vue éthique.

" L’éducation positive, cela ne fonctionne pas ! "

L’éducation positive est très souvent décrite comme " récompenser les bons comportements et ignorer les mauvais ". Malheureusement, l’application simpliste de ce raisonnement ne fonctionne pas et constitue même un terrain propice à l’apparition de problèmes.

En effet, certains comportements sont problématiques ou indésirables et doivent être modifiés ou supprimés. Ces comportements ont souvent une fonction utile du point de vue de l’animal, et peuvent donc perdurer ou s’amplifier spontanément si l’on se contente de les ignorer.

Limites et points d’attention

Si l’on ne souhaite pas utiliser une punition positive (tableaux 1 et 2), compte tenu des effets néfastes décrits précédemment, il reste alors plusieurs options. D’une part, il est possible d’utiliser la punition négative (tableaux 1 et 2) qui permet elle aussi de diminuer des comportements gênants, sans l’utilisation d’un stimulus désagréable.

D’autre part, la mise en place d’un comportement alternatif approprié, qui remplace le comportement problématique, est particulièrement efficace. Prenons un exemple concret du chien qui saute sur les invités. Le comportement est généralement renforcé par l’interaction sociale obtenue avec les invités. En effet, même pour repousser le chien ou le gronder, on interagit avec lui et c’est ce qu’il espérait. Ici, le comportement " sauter " a comme fonction " obtenir une interaction sociale ". Un comportement alternatif efficace consiste à entraîner le chien à s’asseoir pour obtenir cette interaction sociale, plutôt que de sauter.

La mise en place de l’éducation positive nécessite souvent de repenser le principe sur lequel on se base : il s’agit de basculer d’un mode " réactif " où l’on laisse les comportements gênants se produire pour ensuite les corriger, vers un mode " proactif " où l’on guide l’animal pour qu’il produise directement les comportements attendus. Cela demande un travail de la part de l’humain car ce n’est pas un mode de fonctionnement toujours intuitif.

Il existe assurément des professionnels qui pratiquent les méthodes positives de façon inefficace, et certains peuvent même provoquer des dérives gênantes. Néanmoins, il est important de souligner que même en cas de dérives générées par de l’éducation positive mal réalisée, les conséquences seront infiniment moins graves que dans le cas d’une éducation coercitive mal réalisée. En effet, dans le premier cas, on peut être confronté à un manque d’efficacité ou à des comportements gênants, alors que dans le deuxième cas, on peut être confronté à la création ou l’amplification de comportements dangereux [3].

Il est important de souligner que ces principes s’appliquent à toutes les espèces, aussi bien en éducation qu’en rééducation comportementale pour les problèmes les plus graves. De ce fait, justifier le recours à des méthodes coercitives parce que l’animal est " difficile " est davantage un signe de manque de compétence de l’entraîneur qu’une réalité.

Malgré les quelques subtilités décrites dans cette dernière partie, lorsque l’on analyse la littérature scientifique, l’éducation positive constitue désormais indéniablement la méthode de travail à privilégier pour l’éducation, à la fois pour l’éducation du chien de famille mais aussi pour une rééducation comportementale supervisée par un professionnel. Que l’on analyse la situation sous l’angle de l’efficacité, de l’éthique ou encore du risque pour les humains, il n’existe aujourd’hui plus de justifications scientifiques en faveur des méthodes coercitives. Ce constat entraîne souvent la remise en question de méthodes presque ancestrales. Il n’est pas aisé de modifier ses propres méthodes de travail, que ce soit à l’échelle individuelle ou collective. La conception et l’application d’un plan d’entraînement basé sur l’éducation positive nécessite un effort de travail qu’il nous faut aujourd’hui accepter et intégrer dans nos habitudes. Les erreurs ou dérives possibles en éducation positive ont généralement peu de conséquences, sans conséquence comparable à celles liées aux erreurs faites en éducation coercitive.

Ciska Girault,

Vétérinaire, titulaire du CEAV en éthologie clinique et appliquée, présidente de PawLoVet

Ressources documentaires et bibliographiques :

[1] Hiby, E. F., Rooney, N. J., & Bradshaw, J. W. S. (2004). Dog training methods: their use, effectiveness and interaction with behaviour and welfare. Animal welfare, 13(1), 63-69.

[2] Ziv, G. (2017). The effects of using aversive training methods in dogs—A review. Journal of veterinary behavior, 19, 50-60.

[3] Blackwell, E. J., Bolster, C., Richards, G., Loftus, B. A., & Casey, R. A. (2012). The use of electronic collars for training domestic dogs: estimated prevalence, reasons and risk factors for use, and owner perceived success as compared to other training methods. BMC Veterinary Research, 8, 1-11.